“你来了吗?你又是哪一代的书生?”

风雨,飘飘然地在阁外彳亍着,我将手机塞入口袋中,耳畔,是这样的一番话。我来了,我回应着。

这里,是风雨天一阁。遥想这天一阁的历史,心中不禁感叹万千——终于,这里与世相通了,建造天一阁的人,大名宋钦,他痴迷于书籍,到了境界,这里,曾是他的私人藏书阁。

宋钦,他出生前两年,米开朗基罗刚刚完成《大卫》。他出生那年,达·芬奇完成了那幅名垂千古的《蒙娜丽莎》,他不比米开朗基罗亦或是达·芬奇一半出名,但他的风雨天一阁,却成了千年的历史。

我缓缓地走在阁中,望那无尽的书籍,叹惋:“为何?为何不早日开放?为何不早日与世代书生们共享?”那是带有苍老沉重的回音:“那是时代啊!”

宋钦爱书,不是因其中内容而痴迷,而是那种一见到书就心情舒畅,手触到就精神升华的情感。他想拥有自己的藏书,自己享受与世间隔之感也是理所应当。

所以如今我不禁欣喜,竟可以站在与世隔绝百千年的地点,感受与古人、今人共享的一点不绝的情思。

伫倚危楼,秋水共长天一色,看古往今朝那扯不断,道不清的联系——这是文化啊!文化的千年牵连,造就了这超越时空的共享。面对清风,那是古人对知识文化的渴望,是其对此的不渝追寻。时代到来了,那风雨天一阁揭开了面纱,我,这一代书生,终于来到了这里。

平心而论,文化与自然,是世间最令人陶然的融合,而身处自然,忘乎所以与星汉银河之中,是对灵魂的洗涤。

那是在喜马拉雅山山脉下,文化人余秋雨曾在此地寄宿,整理他在一一探访各地文化的感受,在书中读到过,那是叫“鱼尾山屋”的地方。他探访过的古老文明,有着厚重的文明历史传统沉淀,而他在喜马拉雅山下驻扎时,却写道:“要讲文明之道,唯一的道就是自然。”作为一个文学家,他竟然有了这样的感悟,是因为他看见了那雄伟的苍山,落日,与冰河,不得不由衷地拜倒在其下;更多的原因,是这景象,被所有人见证着,或许有一天,有与你一样的学者或探路者,站在如今你所站之处,想着同样的心事。

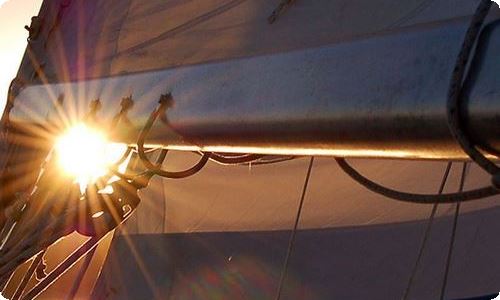

我读着这篇“鱼尾山屋”,心中也泛起波澜。黄昏了,我在旅店的飘窗旁远眺,捕捉到了其它山脉的情状——苍山负雪,明烛天南,旭日染红了平静的海面,那是怎样一轮红日啊!它像被撕扯了一般,照亮了半边天际。追忆那篇文章,我与余秋雨见到的,是同一轮落日啊,的确,雄伟,雄伟到无法再雄伟,柔和到无法再柔和,我并没有拿出手机,只是静静地感受着——此刻,又有多少生灵与我一同享受着这茕茕孑立的夕阳呢。这是有着亿年的岁月的落日啊——六千五百年前喜马拉雅山巅之上升起的,是这一轮日,纳木错土地之上升起的,是这一轮日,上千年前古老神圣的恒河上升起的,是这一轮日。心想着,那屈原,李白望见的也是这流水行云般变化的红日吧。若他们得知我还能如此安稳地享受日落,能与他们共享这一同事物,一定是认为是奢侈的事了吧。

雄伟褪去,寒风来临,静坐户前——这是自然啊!生于自然之中,我们无时不刻在共享着它,只是无以有所不同罢了。

这是共享时代,是更开放的时代了,共享天地情怀,不拘束于物质共享,更纯粹地在精神中共享,交融,是最珍贵的了,千年与共,潮起潮落,在日新月异中,获得独道的“共享”。